浏览数量:23 作者:南京市栖霞中学 发布时间: 2025-09-10 来源:本站

1924年,黄质夫从国立东南大学农艺系毕业,在当时拥有这样学历的人并不多,算得上是中高级知识分子,完全可以不到乡村,在大都市的学校、科研机构乃至政府机关谋得一个不错的职位,过上舒适的生活。然而,他从毕业离校那一天起,就身居江苏、浙江乡村和黔东南少数民族地区,主持乡村师范学校工作,先后有20年之久,在实践中努力建构乡村师范教育理论体系。如果不是1945年因车祸导致左耳失聪,他肯定会在乡村师范学校的职位上继续工作。中国最广大的乡村,不仅交通落后,而且经济贫穷、思想愚昧、文化空白。五四时期虽有不少知识分子在平民主义的感召下,纷纷呼吁甚至结伴“到民间去”“到乡村去”,然而热情过后,留在乡村的人少之又少。那么,是什么样的信仰支撑着黄质夫长期工作生活在乡村,任劳任怨,无怨无悔?他在乡村又是怎样团结和引领师生,把学校办得有声有色、全国知名?在学校取得不俗的成绩时,他又是如何看待自己的?透过这三个方面,我们才能真切地把握黄质夫先生的精神内核。

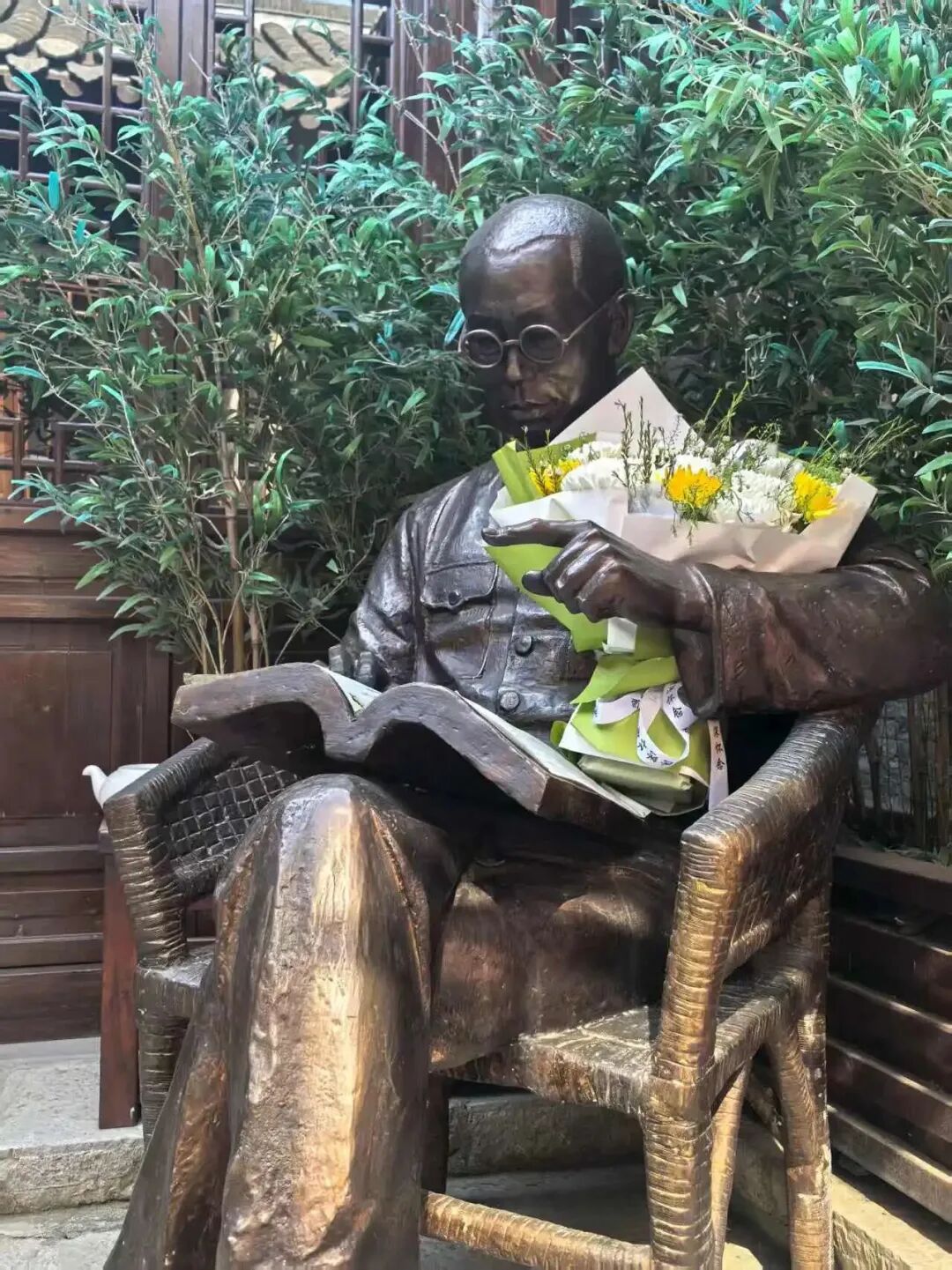

黄质夫先生塑像

首先,爱国家、爱人民。任何一个时代的先进分子,他绝不会局限于个人的利益得失,而是放眼国家民族和广大民众的福祉。黄质夫生活的时代,中国社会积贫积弱,工商业经济虽然有了一定的发展,但是在国民经济中的比重仍然非常之小,全国有百分之八十五以上的人口生活在最广大的乡村,农业经济仍然是立国的基础。他认为:“教育是人类改进生活的工具,促进社会进展的原动力。”乡村社会的进步,必依赖于乡村教育的发展。因此,他又说:“我们今后要想对外谋民族的生存竞争,对内谋社会的改革进展,哪能不赶紧去提倡乡村教育和实施乡村教育?”(黄质夫《乡村实施教育》)由此可见,对外谋民族的生存竞争,对内谋社会的改革进展,这是他作为时代先进分子长期从事乡村教育的思想根源和精神动力。

其次,知行合一。中国传统教育以培养牧民之才为己任,向来不注意国民生活之需要。近代新教育决不能再制造“四体不勤,五谷不分”的士大夫,而是要大量培植手脑并用、知行合一的社会建设人才。黄质夫说:“我们要实践行的教育”,“今日师范教育努力之途径,当以实践为要务,一切高谈阔论,都应摒弃师范教育范畴之外”(黄质夫《实践的师范教育》)。他主张“工学应合一”,使学生“具有知行合一的精神”(黄质夫《我们的主张与实施》)。因此,他在乡村始终强调实施劳动生产训练的重要。国立贵州师范在抗日战争处于相峙阶段、物资极度缺乏的艰苦时期,经过四五年的发展,“弦歌有堂,锻炼有场,牛羊成群,稻谷盈仓,交通有道,自卫有枪以及员生生活之改善,图书仪器之增购,社会教育之推行,救灾恤邻之举办,各项费用无一不取自于生产劳动之所得。”(黄质夫《国立贵州师范学校生产劳动训练·绪言》)。知行合一是黄质夫实施乡村教育的基本理念,也是他躬亲实行的基本准则。

再次,功高不居,劳而无怨。黄质夫毕业后应江苏省立第五师范学校之聘,即往苏北高邮界首镇创办乡村分校。中国近代著名教育家古楳先生1925年从国立东南大学教育科毕业后,即赴界首乡师服务,深为黄质夫的生产劳动训练所折服。他说:“我们不仅在校内施教,并且常到农家去观察、访问、讲演、宣传、劝学,所涉及的问题,或是卫生,或是农事,或是教育,或是时事政治,深入浅出的方法,尤为主任黄君的特长,因此,农民极乐意和他谈话。”他还说“五师分校有特殊的精神,就是脚踏实地,不务虚名”(古楳《回忆在界首乡师的生活》)。此种精神,又何尝不是黄质夫的精神呢!他1927年于北伐战争的炮火中,置生死于不顾,前往接受栖霞乡村师范,经过短短两三年的经营,使栖霞乡师成为全国知名的乡村师范,比肩其师陶行知创办的晓庄师范,各地前往游观者不绝于道。在他主持贵州国立师范学校工作时,校中同仁把他比作“固执的牛”。鲁迅先生曾以“俯首甘为孺子牛"自励,他也写了一首《愧不如牛》诗,既是自谦,也是自励。诗云:“功高不居,劳而无怨。生前享受无多,死后捐躯为人。”黄质夫先生虽然于乡村教育事业贡献卓著,但他勤劳、踏实、坚毅、纯朴,志在谋求国族和民众福祉,故而能不邀名利,劳而无怨。

黄质夫先生虽然已离世多年,但在当代中国教育改革发展和民族复兴的伟大征程中,他的精神不仅没有褪色,而且更加闪耀,更为我们这个时代所需要。

本文摘自江苏人民出版社《质夫精神照我行》(2018年3月第一版)。作者王文岭,黄飞。

苏公网安备 32011302320245号

苏公网安备 32011302320245号